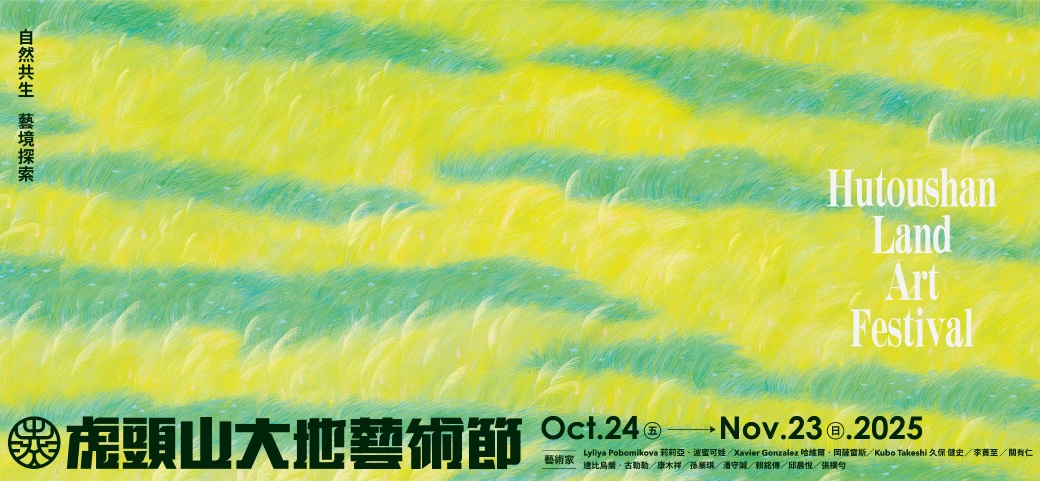

《 2025 虎頭山大地藝術節 No.5 》 自然共生,意境探索 十二位藝術家的謬思與創意篇章

現地創作藝術家

Liliya Pobomikova 莉莉亞.波蜜可娃

《Nature》以柔和的曲線與自然的韻律共舞,宛如從大地深處生長出的生命形體,既似初展的蕨葉,也如海洋中螺旋的貝殼,象徵自然中不斷循環與生成的力量。透過有機的造型語言,喚醒觀者對「自然秩序」的感知,並以光影、曲面與空氣的流動,營造出一種介於動與靜之間的詩意平衡。

在自然的懷抱中,藝術不再是外來的介入,而是大地的延伸——一種尊重、致敬與融合。對自然的敏銳觀察與溫柔情感,作品化為一處心靈棲息地,讓人們重新感受到「存在」本身的單純美好。

Xavier Gonzalez 哈維爾.岡薩雷斯

《Forest Breathing》從原始花崗岩的核心,湧現出有機的金屬型態,宛如正在運動的觸手,它們似乎停留在逃離與回歸之間,或是奔赴自然森林的呼喚。

探索礦物與生命、靜態、動態之間的張力。靜默的花崗岩,厚重而古老,象徵記憶、永恆與深度,相對的,科騰鋼觸手暗示著運動、衝動與轉變——某種海洋的、植物的、感官的存在,呼應大自然的節奏,湧現的意象,那股自內而外的力量,尋求光明的隱密渴望,以及塑造所有生命形式的無聲能量。

Takeshi Kubo 久保健史

《In Between》透過創意表述與情感流露,表達自己融入環境、對應世界的隔閡。作品試圖讓那道無形的鴻溝變得可見,為存在與缺席之間的無聲張力賦予形式。雖然材料來自於自然界,卻被刻意塑造成一個獨立的空間,成為藝術家內在心靈那份安靜失調的視覺隱喻。

介於「融入」與「疏離」之間的狀態,竹編的縫隙讓光得以穿透,也讓空氣得以流動,如同人與環境之間那無法完全契合的呼吸。作品將「隔閡」具象化,卻又以流動的曲線與有機的形態,暗示和解與理解的可能。當觀者步入作品的內部,便踏入了藝術家心靈的中介地帶:一個屬於靜默與思索的空間。

李簣至

《竹流》以竹為語彙、以流動為結構原型的場域裝置。多股長形竹構雕塑自地面向不同方向延展,並在空中匯聚交織,形塑出一座有機、開放、動態生成的空間體。它如氣流般湧動,不以單一軸線生長,回應自然界不可見卻無所不在的能量運行。

作品回應虎頭山創新園區由軍事格線所構成的封閉基地,正在轉化為開放共享的文化創新平臺的歷史紋理。多向聚合與空中交會,象徵著秩序的解構與未來敘事的重組,它從紀律性空間邁向生成式場域的過渡形式,也喚起科技與自然、歷史與未來、人與非人之間的多重對話。《竹流》召喚原本無形的流動與感知,使不可見的力量轉化為詩意空間,也成為場域時間裡的感知裝置。

關有仁

在科技高速發展的未來世界,電腦與手機不在只是工具,而是人與人、人與自然,扮演溝通與協助的角色,人工智慧協助人類理解自然脈動,推動永續行動,視野寬廣、共榮共鳴,編織出和諧共鳴音樂。

《視界共鳴》以流動的光線、變幻的聲響,編織出一個廣闊而溫暖的共鳴空間。觀者在其中,不僅看見視界的延伸,也感受到心靈的回響——科技不再冷漠,反而像一位溫柔的智者,引領我們理解自然、關注永續、和諧共融。個體與群體、現實與想像、自然與智慧,都能在光影與音律的交織中彼此呼應,孕育出溫柔且充滿力量的美好世界。

達比烏蘭.古勒勒

《太陽門 — 花》以圓形為結構核心,象徵穿越與綻放的交會點,是一道通往光亮與希望的門,也是冉冉升起的一輪太陽。圓的形體流轉著時間的意象,寓意從內而外、由過去邁向未來的文化推進力量。

以四方鐵管與回收金屬零件構築,延續部落節慶的裝飾語彙與手作精神,展現永續與再生的信念。每一道焊接的痕跡,都是歲月的印記,層層疊疊,承載著記憶、努力與族群延續的光。身為仰望太陽的藝術家,古勒勒以夢想家的姿態,將創作化為一座面向光的門,邀請人們在其中感受希望的溫度 —— 如花般綻放,如日般永續。

參展藝術家

康木祥

藝術家一直相信「樹」是有靈的,它承載著天地的能量與萬物的記憶。近年來,由於人類無止盡的開墾與資源掠奪,世界各地森林大火頻仍,無數樹木化為灰燼。

康木祥以象徵「撲滅火源」的滅火器作為創作媒材,《生命樹》重新塑造出生命的形象,提醒人們:樹木不僅是地球的守護者,更是人類智慧與生命的根源。這件作品是一種祈願——願人類能喚回對自然的敬畏,讓被火焰吞噬的森林得以在意識中重生,不再被慾望之火吞沒。

孫業琪

《構築重構》,孫業琪解構連結構樹材質的四個工藝屬性所設計創作的作品。分別為「造紙」屬性、「樹皮布」屬性、「木頭」屬性、「灰釉」屬性,以此四屬性材質整體結合,以生命樹的方式呈現。

延續生命樹的概念,以解構「構築」再重構的方式,詮釋植物向陽而生的生命力,以融入展場森林的方法,將「構築」拆解成為原骨架再加上竹子架出的新枝幹結構,再以回收布條編織肌理,詮釋物件像植物一樣有著「生命自己會找到出路」的特性,在人們觀注下展現物質的韌性,適應適用和克服環境的限制。

潘守誠

潘守誠自述創作旅程:常以天馬行空的思緒,搭配行者修練的毅力,每一次的交疊,交融著生命的美麗與哀愁,如臨澔瀚天空,時而晴空萬里,時而烏雲密佈;那些過往,埋藏在浪花與暗湧之間,掙扎於瓶頸與低潮之境,那些曾經,孤芳自賞的孤獨,掌聲背後的寂靜,自我存在的意義…。我喜歡現在的自己,能釋懷,且隨風,且從容。

《飛。行者》捕捉了孤獨、沉寂、靜默,以及過往歲月翻湧的掙扎與突破。透過自由流動的線條與飛翔意象,將自我釋懷與從容化為可感知的存在,內心的自由與力量,彷彿隨風自在飛行。

張樸勻

張樸勻長期投入台灣童玩創作,關注傳統遊戲中人與人之間的互動與樂趣。將童玩精神轉化為公共藝術的語言,透過裝置與參與讓藝術融入日常生活。《奔跑吧!石虎!》以懸吊滑輪機構設計,觀眾只需拉動繩索,便能讓石虎向前奔跑,形成趣味而生動的互動體驗。

作品以「奔跑」互動象徵,呼應石虎作為台灣珍稀保育動物的生命姿態。藉由遊戲般的參與形式,讓觀眾在歡樂互動中,認識石虎保育的重要性,同時思考人與自然的共生關係,《奔跑吧!石虎!》結合童趣、環保與教育意涵,展現藝術在公共空間中喚起關懷與連結的力量。

邱晨悦

《踏花歸去馬蹄香》有著美麗詩意名字的作品,邱晨悦從宋徽宗時期,畫家要進入畫院,必須經過考試的佚事中獲的的靈感。

巧妙的透過將族群融合成為作品的元素,從最接地氣象徵原住民的圖騰,到客家花布的符號及中華文化的青花瓷紋理,透過圖象語言的轉譯,呈現臺灣融合各族群匯聚組成的幸福國度。

賴銘傳

《重生》一個創作無垃圾的概念,創作材料的取得全部來自回收再利用的金屬、用具,經過裁切、組合、焊接、烤漆而成的裝置藝術。

賴銘傳以「重生」為核心概念,實踐「無垃圾創作」的精神。長年從事金屬工藝,深知材料的生命與可能性,透過回收再利用的金屬進行再製作,使廢棄物重獲新生,不僅展現工藝技術的精準與美感,傳達出對環境永續的關懷與反思。以藝術喚起人們對資源、生命與善意的再認識,讓創作成為持續流動的重生與善意展現。

《十二位藝術家的繆思創意》